為了不再有遺憾-一個個案之死

每一個社工身上,都背了無數條人命。

2010年,我任職了一份影響我這生最重要的工作。

那一年,我投履歷的時候,只找一種工作-能遇到犯罪者的工作。

為了能夠接觸到這類型的個案,我試過投過履歷給法務部、監獄,但都沒有成功,後來,有一天,我終於等到一份從事毒癮輔導的工作。

那是在一間佛寺附屬的社福機構,這個機構,服務大量的監獄收容人、司法青少年、藥癮者、更生人。那是我第一次親身見到殺過人的更生人、幾乎在監獄住了一輩子的吸毒者、對未來茫然的司法處遇青少年…。也在那裡,我遇見我的第一個、影響我最深的個案,李師兄。

在那裏的第一年,他和一位童年起就一起出入監所的拜把兄弟-范師兄,一起走到我面前,兩個人都是海洛英戒癮者,這次出獄,他們約好絕不再走回頭路。那時候,機構想要做更生農場,我一個人開著借來的車,帶他們兩人到北海岸深山裏面去看那一無所有的破舊房舍,李師兄說:這裡好,隔離一切,比較安靜。回程的路上,我開濱海公路,內心其實很害怕,車上只有我,跟兩個大男人。我們在福隆稍作休息吃了便當,然後再繼續往台北開回去,回去的路上,他們在車上睡著,我的心終於稍為安心一點。

後來,機構對那個地點不甚滿意,所以農場的計畫取消,李師兄改成住在機構旁的民宅裡,開始在機構接受住宿式的生活輔導,但范師兄因為身障,所以被拒絕入住,他微笑接受這個事實,卻難掩失落的眼神。

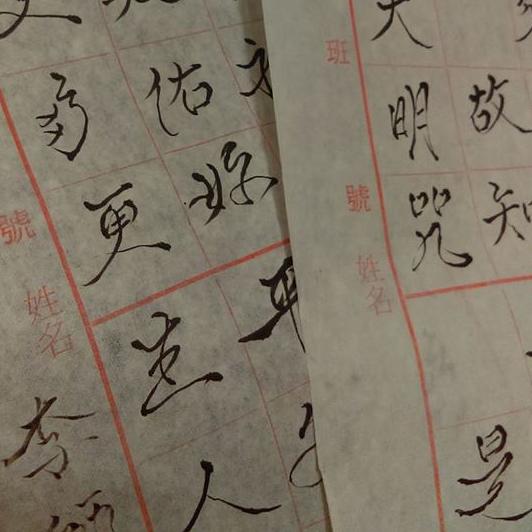

李師兄是一位道心非常堅定的佛教徒,我記得他靦腆的笑容,滿頭白髮,個性很直接,很善良,是會扶老太太過馬路、把口袋的錢掏出來給乞丐的那種人。有一次,他拿著一個皮夾,俏皮地變魔術給我看,還有一次,他參加完法會後,把法會中得到的一盆紫色蘭花送給我。他也寫過幾次信給我,我的書架上還有一副他誠心臨摹的心經。他也曾經紅著眼睛,對我揮舞著拳頭,在松德醫院的時候,他抱著珍愛的作品,一臉愧疚自己對護理師吼叫的表情……。

那一年,我不到三十歲,在我面前的他,卻已經是一位滿頭白髮,人生有一半以上都在監獄裡度過的更生人。為了讓自己遠離毒品和以前的朋友,他堅持不踏進西區,吃全素、勤念佛,然而,這些都掩蓋不了他曾入囹圄、吸毒的過往。不知道是不是體毒殘留的關係,他身上總有一股菸酒味,即使他信誓旦旦說自己絕對沒有喝酒,但流言和歧視的眼光卻沒有放過他。有人開始罵他毒蟲、狗改不了吃屎,他用自己的方式解決-把對方找出來談判,制止對方繼續那樣叫他,但卻只讓他身上的汙名烙印的更深刻,坐實了外人認為他改不了黑道那一套地下秩序的評語。最後,他再也無法忍受,所以搬出機構,到外面租屋、工作。但即使如此,他依然常常回來參加法會,每次回來,也都會進來辦公室跟大家打招呼,有時候他會穿著一身工地制服,看起來非常自信,他為自己能夠用汗水腳踏實地的賺錢很驕傲,我每次看到他也覺得很為他驕傲。他從皮夾裡拿出一張工地技術證書與我分享他的喜悅,我提醒他很多次,工地工作很危險,一定要加入工會保險,他都說好,但他一直沒有去投保,有一天,他從工地高處掉下來,摔傷了脊椎,腰傷看了好幾次醫生好不了,最後他接受醫生的建議,開了脊椎的刀,裝了鋼釘,就此埋下一根十公分長的病根。

最後一次收到他的消息,是他的告別式通知。那天,天氣很熱,要掀開蓋子的時候,禮儀師提醒我們天氣很熱,可能會有味道,蓋子打開後,果然傳來一股甜膩的腐味,所有家屬都掩鼻衝出告別廳,禮儀師怕影響大家,趕緊把蓋子封起來,我沒見到他最後一面。

大部分的親屬在火化前就離開了,只剩下他的女朋友,我陪他的女朋友一起等待火化,我們坐在便利商店旁邊的圓桌,他女朋友說,他行動不便,躺在床上,大小便都要人服侍在側,那天,他們吵架,她假裝要分手離家,結果兩天後再回去,他已經不動了,她一時不知該怎麼辦,還跑去買金紙來燒,結果後來被檢察官訓斥了一頓……。

時間到了,跑馬燈出現李師兄的名字,所以我們一起去撿骨入甕,她看見一堆碎白骨,嚎啕大哭,又再次被撿骨師訓斥了一頓。碎骨中,有一根十公分長的鋼釘,那是釘在他脊椎裡,最終導致他臥床不起、絕望輕生的鋼釘。撿骨師問鋼釘要怎麼辦,她說他已經好了,不需要這根釘子了,所以釘子被丟進垃圾桶,白骨進了甕,禮儀社的人穿著黑西裝白襯衫撐著傘,她抱著李師兄,喊著上路了,獨自帶李師兄去入塔,沒有親人陪伴。

你問我,這些吸毒的人是不是真的沒救?至死方休?

這些年來,我還是沒有答案。

我只知道他用生命告訴我,他是真心想改變,

即使這個世界最後還是讓他絕望,

但我記得他孩子般天真的笑臉,還有他的小禮物,

因為這些,讓我願意用一生的投入來交換,

只願不再有下一個遺憾。

回應